Meine Heizung meldet sich neuerdings bei mir, wenn sie Energie spart. Mein Auto schlägt alternative Routen vor, um CO₂ zu reduzieren. Und meine Bank erklärt mir per App, wie nachhaltig meine Geldanlage ist. Was auf den ersten Blick nach privatem Lifestyle-Gedöns klingt, ist in Wahrheit das Resultat massiver wirtschaftspolitischer Weichenstellungen der letzten Jahre. Der Staat greift längst tief in unser Wirtschaftsleben ein – nur merken wir es nicht mehr, weil es sich anfühlt wie technischer Fortschritt. Dabei steckt dahinter ein System aus Verordnungen, Subventionen und Sanktionen, das unsichtbar, aber wirkmächtig unseren Alltag formt.

Wirtschaftspolitik ist kein abstraktes Elitenprojekt mehr. Sie passiert in Echtzeit, greift in Lieferketten ein, definiert, welche Technologien gefördert werden und welche sterben müssen. Und sie steht vor einer Zerreißprobe: Wie kann ein Staat gleichzeitig Wachstum ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Inflation bekämpfen, soziale Gerechtigkeit herstellen und die Klimakrise bewältigen – ohne dabei seine eigene Handlungsfähigkeit zu verlieren?

Wirtschaftspolitik: Mehr als nur Marktkorrektur

Wirtschaftspolitik beschreibt alle staatlichen Maßnahmen, die darauf abzielen, wirtschaftliche Prozesse zu steuern, zu stabilisieren oder zu verändern. Sie unterscheidet sich grundlegend von reinen Marktmechanismen: Während der Markt auf Angebot und Nachfrage, Wettbewerb und Preisbildung setzt, greift der Staat bewusst ein – um Marktversagen zu korrigieren, gesellschaftliche Ziele durchzusetzen oder strukturelle Verwerfungen abzufedern.

Der freie Markt funktioniert hervorragend, wenn es um Effizienz, Innovation und Ressourcenallokation geht. Aber er hat blinde Flecken: Externe Effekte wie Umweltverschmutzung werden nicht eingepreist. Monopole entstehen und zerstören Wettbewerb. Soziale Ungleichheit wächst, weil der Markt keine Moral kennt, nur Rendite. Genau hier setzt Wirtschaftspolitik an. Sie schafft Rahmenbedingungen, definiert Spielregeln und interveniert, wenn die unsichtbare Hand des Marktes zur Faust wird, die einige niederschlägt.

Deutschland hat sich historisch für eine soziale Marktwirtschaft entschieden – ein Konzept, das Marktfreiheit mit sozialem Ausgleich verbindet. Ludwig Erhard prägte diese Idee in den 1950er Jahren. Doch was damals funktionierte, gerät heute unter Druck. Die Globalisierung hat nationale Handlungsspielräume eingeschränkt. Digitale Plattformen entziehen sich klassischer Regulierung. Und die Klimakrise erfordert Eingriffe, die tiefer gehen als alles, was die Wirtschaftspolitik bisher geleistet hat. Die zentrale Frage lautet: Wie viel Staat braucht der Markt – und wie viel Markt verträgt der Staat?

Ziele der Wirtschaftspolitik: Das magische Viereck wird zum Hexagon

Lange orientierte sich Wirtschaftspolitik am „magischen Viereck“: Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, Preisstabilität und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Diese vier Ziele sollten gleichzeitig erreicht werden – was in der Praxis selten gelang, weil sie sich oft widersprechen. Mehr Wachstum kann Inflation befeuern. Vollbeschäftigung kann Lohndruck erzeugen, der wiederum die Preisstabilität gefährdet.

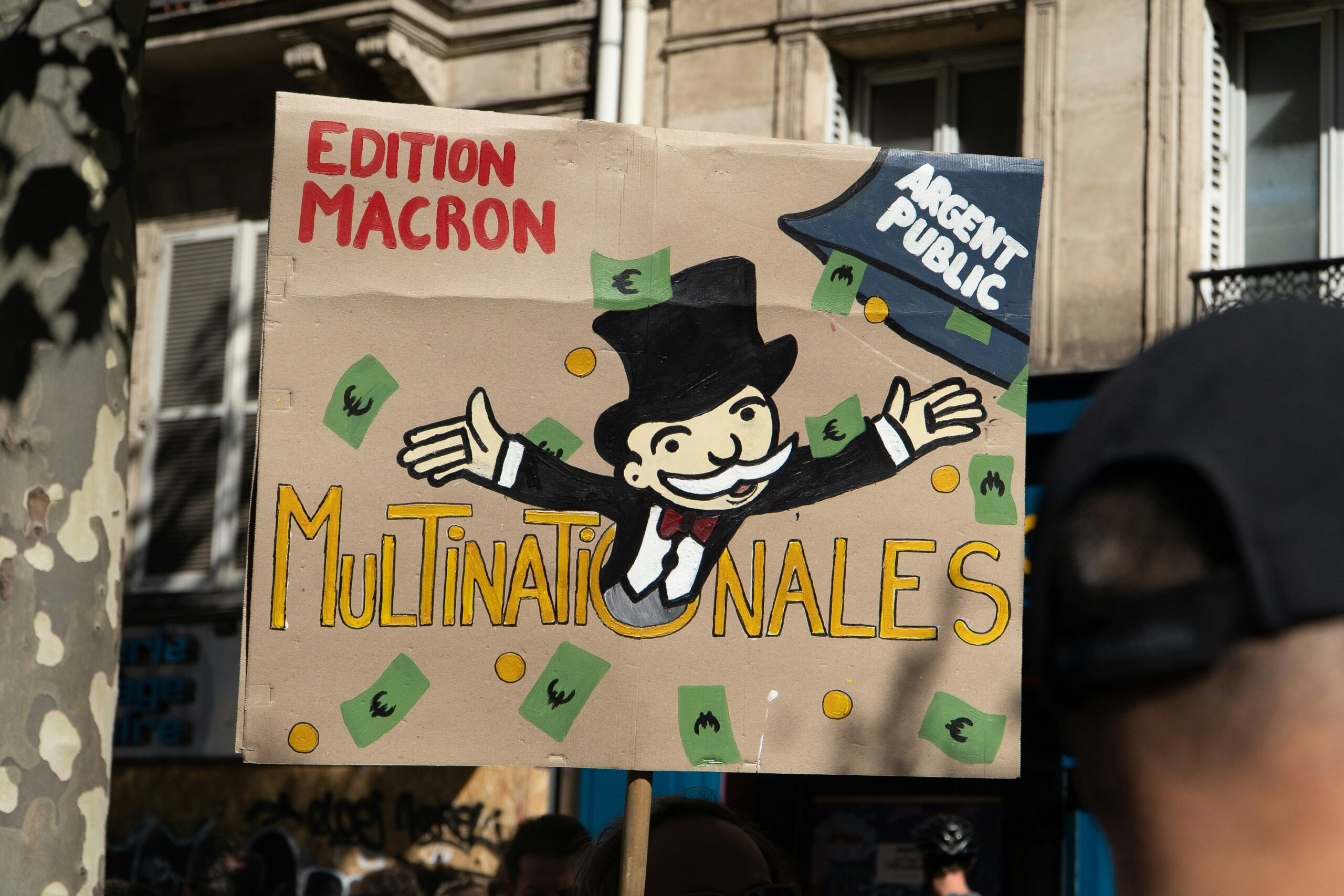

Heute ist dieses Viereck längst zu einem Hexagon geworden. Zwei neue Ziele sind hinzugekommen: ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Beide lassen sich nicht mehr ignorieren. Die Klimakrise zwingt Staaten, CO₂-Emissionen drastisch zu senken. Gleichzeitig wächst die soziale Ungleichheit in vielen Industriestaaten – eine Entwicklung, die politische Instabilität und populistische Bewegungen befeuert.

Das Problem: Je mehr Ziele Wirtschaftspolitik verfolgt, desto komplexer wird die Steuerung. Ein Beispiel: Deutschland will klimaneutral werden bis 2045. Dafür braucht es massive Investitionen in erneuerbare Energien, neue Infrastruktur und industrielle Transformation. Gleichzeitig soll die Schuldenbremse eingehalten werden, die Inflation niedrig bleiben und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gesichert sein. Jedes dieser Ziele ist legitim. Aber sie gleichzeitig zu erreichen, gleicht dem Versuch, sechs Bälle in der Luft zu halten – während man auf einem Bein steht und der Wind zunimmt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erlebt diesen Konflikt hautnah. Ihr Mandat lautet: Preisstabilität sichern. Wie die Deutsche Bundesbank erläutert, ist Preisstabilität das primäre Ziel der Geldpolitik im Euroraum und damit der zentrale Anker wirtschaftspolitischer Zielkonflikte. Doch seit 2022 steht sie vor einem Dilemma. Die Inflation ist hoch – getrieben durch Energiepreise, Lieferkettenprobleme und expansive Fiskalpolitik während der Pandemie. Normalerweise würde die EZB die Zinsen anheben, um die Nachfrage zu dämpfen. Hat sie auch getan. Aber höhere Zinsen bremsen Investitionen, verteuern Kredite und gefährden das Wachstum. Unternehmen verschieben Projekte, Haushalte können sich Immobilien nicht mehr leisten. Das magische Viereck wird zum Teufelskreis.

Instrumente der Wirtschaftspolitik: Vier Hebel, unendlich viele Stellschrauben

Wirtschaftspolitik nutzt vier zentrale Instrumentenbündel: Fiskalpolitik, Geldpolitik, Strukturpolitik und Ordnungspolitik. Jedes hat seine eigene Logik, Wirkungsweise und Grenzen.

Fiskalpolitik meint alle staatlichen Einnahmen und Ausgaben. Der Staat kann durch höhere Steuern Nachfrage dämpfen oder durch Investitionen die Konjunktur ankurbeln. Deutschland gibt jährlich rund 1,7 Billionen Euro aus – für Soziales, Infrastruktur, Bildung, Verteidigung. Jede dieser Entscheidungen ist Wirtschaftspolitik. Die Schuldenbremse begrenzt allerdings die Handlungsfähigkeit. Nur 0,35 Prozent des BIP darf der Bund strukturell neue Schulden aufnehmen. In Krisenzeiten – wie während Corona – wurde diese Regel ausgesetzt. Doch die Rückkehr zur Normalität bedeutet: weniger Spielraum für große Würfe.

Geldpolitik liegt in der Hand der Zentralbanken – in Europa die EZB, in Deutschland historisch die Bundesbank. Sie steuert die Geldmenge, setzt Leitzinsen und interveniert an den Finanzmärkten. Die EZB hat nach der Finanzkrise 2008 eine beispiellose Niedrigzinspolitik gefahren, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das funktionierte – bis die Inflation 2022 zurückkam. Nun steigen die Zinsen wieder, und die Wirtschaft kühlt ab. Geldpolitik ist ein mächtiges Instrument, aber es wirkt grob und trifft alle gleichermaßen: innovative Startups genauso wie ineffiziente Zombie-Unternehmen.

Strukturpolitik zielt auf langfristige Veränderungen: Bildung, Forschung, Infrastruktur, regionale Entwicklung. Deutschland investiert massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien, Ladesäulen für E-Autos, Glasfasernetze. Diese Maßnahmen zahlen sich erst Jahre später aus – wenn überhaupt. Strukturpolitik ist politisch riskant, weil sie kurzfristig Kosten verursacht, aber keine schnellen Erfolge liefert. Dennoch ist sie unverzichtbar, wenn ein Land seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern will.

Ordnungspolitik setzt die Regeln, nach denen Wirtschaft funktioniert: Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz, Arbeitnehmerschutz, Umweltauflagen. Sie definiert, was erlaubt ist und was nicht. Die EU hat mit dem Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) neue Standards gesetzt, um die Macht großer Tech-Konzerne zu begrenzen. Mit dem Paket zum Gesetz über digitale Dienste etabliert die EU ex-ante-Regeln für große Plattformen und schafft so einen Rechtsrahmen für Wettbewerb und Grundrechtsschutz im digitalen Binnenmarkt. Das ist Ordnungspolitik im digitalen Zeitalter – und sie zeigt, wie komplex Regulierung heute ist. Algorithmen, Datenströme und globale Plattformen lassen sich nicht mit Gesetzen aus dem 20. Jahrhundert kontrollieren. Das Europäische Parlament beschreibt DMA und DSA als Eckpfeiler für faire Wettbewerbsbedingungen und mehr Interoperabilität zwischen Plattformdiensten.

Nationale Souveränität trifft auf globale Verflechtung

Wirtschaftspolitik war einmal eine nationale Angelegenheit. Ein Land konnte seine Währung abwerten, Zölle erheben oder Subventionen verteilen – ohne groß Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Diese Zeiten sind vorbei. Heute ist Wirtschaftspolitik eingebettet in ein dichtes Netz internationaler Abkommen, Institutionen und Abhängigkeiten.

Die Europäische Union hat die wirtschaftspolitische Landschaft grundlegend verändert. Mit der Einführung des Euro 1999 gaben die Mitgliedsstaaten die Geldpolitik an die EZB ab. Fiskalpolitik blieb zwar national, unterliegt aber strengen Regeln: Der Stabilitäts- und Wachstumspakt begrenzt Defizite und Schuldenstand. Die EU-Kommission überwacht die nationalen Haushalte und kann Sanktionen verhängen. Das schränkt die Handlungsfähigkeit einzelner Staaten ein – aber es verhindert auch, dass ein Land durch unverantwortliche Politik die gesamte Währungsunion gefährdet.

Parallel dazu prägen globale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO), der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die OECD die wirtschaftspolitischen Spielregeln. Die WTO setzt Standards für den Handel, begrenzt Protektionismus und schlichtet Streitigkeiten. Der IWF greift ein, wenn Länder in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Diese Institutionen haben immense Macht – aber sie sind auch schwerfällig und oft blockiert durch widerstreitende Interessen ihrer Mitglieder.

Deutschland bewegt sich in diesem Spannungsfeld mit besonderer Vorsicht. Als Exportnation profitiert es massiv von offenen Märkten und stabilen Handelsbeziehungen. Gleichzeitig wächst der Druck, wirtschaftspolitisch eigenständiger zu agieren – etwa bei der Sicherung kritischer Infrastrukturen oder der Reduzierung von Abhängigkeiten von China. Die Herausforderungen für die globale Wirtschaft zeigen, wie fragil diese Balance ist.

Institutionen: Wer steuert eigentlich wen?

Wirtschaftspolitik ist kein Monolith. Sie wird von verschiedenen Institutionen gemacht, die unterschiedliche Mandate, Zeithorizonte und Interessen haben. In Deutschland sind das vor allem: Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundesbank, Kartellamt und diverse Regulierungsbehörden.

Die Bundesregierung entwirft Gesetze, definiert Programme und verteilt Haushaltsmittel. Sie reagiert auf politischen Druck, Wahlzyklen und öffentliche Meinung. Das macht sie flexibel, aber auch anfällig für kurzfristiges Denken. Langfristige Projekte – wie die Energiewende oder der Ausbau der Bahn – leiden oft unter wechselnden Prioritäten und Kompromissen zwischen Koalitionspartnern.

Die Zentralbanken agieren unabhängig von politischen Regierungen – zumindest in der Theorie. Die EZB ist ausschließlich der Preisstabilität verpflichtet. Sie kann nicht abgewählt werden und muss keine Rücksicht auf Wahlkampftermine nehmen. Das gibt ihr Glaubwürdigkeit an den Märkten, aber es macht sie auch zu einem Machtfaktor jenseits demokratischer Kontrolle. Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer expansiven Geldpolitik Regierungen zu entlasten und Strukturreformen zu verzögern.

Das Bundeskartellamt überwacht Wettbewerb und verhindert Marktmissbrauch. Es hat in den letzten Jahren mehrfach gegen Tech-Konzerne durchgegriffen – etwa gegen Facebook wegen Datenmissbrauch oder gegen Amazon wegen unfairer Geschäftspraktiken. Solche Eingriffe sind wichtig, stoßen aber an Grenzen, wenn die Unternehmen global agieren und nationale Behörden nur eingeschränkte Durchsetzungsmacht haben.

Mir ist neulich aufgefallen, wie oft ich mir Gedanken darüber mache, wer eigentlich für was zuständig ist – und wie wenig transparent diese Machtverhältnisse sind. Wenn die EZB die Zinsen erhöht, spüre ich das bei meiner Kreditrate. Wenn die Bundesregierung eine CO₂-Steuer einführt, spüre ich das an der Tankstelle. Aber wer kontrolliert diese Institutionen? Wer stellt sicher, dass sie im Interesse der Bürger handeln? Die Antwort ist kompliziert – und das ist ein Problem für die demokratische Legitimation.

Wirkung messen: Zwischen Theorie und Realität

Wie misst man den Erfolg von Wirtschaftspolitik? Ökonomen lieben Modelle, Statistiken und kontrafaktische Szenarien. Aber die Realität ist störrisch. Eine Steuersenkung kann Konsum ankurbeln – oder ins Sparen fließen. Eine Subvention kann Innovation fördern – oder ineffiziente Unternehmen am Leben halten. Ein Mindestlohn kann Armut reduzieren – oder Jobs vernichten.

Die Herausforderung liegt in der Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Effekten. Konjunkturprogramme wirken schnell, aber oberflächlich. Strukturreformen brauchen Jahre, verändern aber die Grundlagen einer Volkswirtschaft. Deutschland hat nach der Finanzkrise 2009 eine Abwrackprämie eingeführt – 2.500 Euro für den Kauf eines Neuwagens. Kurzfristig boomte die Autoindustrie. Langfristig verpuffte der Effekt, weil nur Käufe vorgezogen wurden, die ohnehin geplant waren.

Ein weiteres Problem: Zielkonflikte. Jede wirtschaftspolitische Maßnahme erzeugt Gewinner und Verlierer. Eine expansive Geldpolitik hilft Schuldnern, schadet aber Sparern. Eine CO₂-Steuer schützt das Klima, belastet aber einkommensschwache Haushalte überproportional. Umverteilung kann soziale Gerechtigkeit fördern, aber Leistungsanreize schwächen. Wirtschaftspolitik ist immer auch Verteilungspolitik – und damit hochpolitisch.

Die Evaluierung wirtschaftspolitischer Maßnahmen ist methodisch anspruchsvoll. Randomisierte Studien – wie in der Medizin üblich – sind selten möglich. Man kann nicht ein Land behandeln und ein anderes als Kontrollgruppe laufen lassen. Stattdessen arbeiten Ökonomen mit Vergleichen, Zeitreihen und ökonometrischen Modellen. Das liefert Hinweise, aber keine Gewissheit. Und es öffnet Raum für ideologische Deutungskämpfe: Keynesianische Ökonomen sehen Staatsausgaben als Wachstumsmotor, angebotsorientierte Ökonomen setzen auf Steuersenkungen und Deregulierung. Beide haben empirische Belege – und beide haben Recht, je nach Kontext.

Digitalisierung und KI: Wenn Wirtschaftspolitik neu denken muss

Die digitale Transformation stellt Wirtschaftspolitik vor fundamentale Fragen. Algorithmen entscheiden über Kreditvergabe, Arbeitsmärkte werden durch Plattformen umgebaut, und künstliche Intelligenz übernimmt Aufgaben, die bisher Menschen vorbehalten waren. Klassische Instrumente greifen nicht mehr – oder wirken unbeabsichtigt.

Arbeitsmarktpolitik muss sich neu erfinden. Wenn KI-Systeme Buchhaltung, Übersetzung oder Rechtsrecherche übernehmen, fallen Jobs weg. Gleichzeitig entstehen neue Berufe – aber nicht unbedingt dort, wo die alten verschwinden. Wirtschaftspolitik muss Weiterbildung fördern, soziale Absicherung neu denken und Antworten auf die Frage finden: Wie verteilen wir Wohlstand, wenn Maschinen die Wertschöpfung übernehmen?

Wettbewerbspolitik kämpft mit der Dominanz digitaler Plattformen. Google kontrolliert 90 Prozent der Suche, Amazon beherrscht den Online-Handel, Meta dominiert soziale Netzwerke. Diese Unternehmen agieren global, zahlen wenig Steuern und entziehen sich nationaler Regulierung. Die EU hat mit dem Digital Markets Act reagiert – ein Versuch, Gatekeeper zu zähmen. Ob das reicht, ist offen. Die Rolle von KI in der Medienproduktion zeigt, wie disruptiv diese Technologien wirken.

Steuerpolitik steht vor der Aufgabe, digitale Geschäftsmodelle zu erfassen. Wie besteuert man ein Unternehmen, das keine physische Präsenz hat? Wie verhindert man Steuervermeidung durch Gewinnverschiebung in Niedrigsteuerländer? Die OECD hat mit der Digitalsteuer einen Rahmen vorgeschlagen, aber die Umsetzung stockt.

Und dann ist da noch die Energiepolitik. Die Klimakrise erfordert eine komplette Neuausrichtung der Wirtschaft. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das bedeutet: Kohleausstieg, Ausbau erneuerbarer Energien, Elektrifizierung des Verkehrs, Transformation der Industrie. Jede dieser Maßnahmen ist wirtschaftspolitisch hochrelevant. Sie erfordert Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe, verändert Wertschöpfungsketten und trifft auf Widerstand – von Industrieverbänden, Gewerkschaften und Bürgerinitiativen. Die Zukunft der Energieversorgung hängt davon ab, ob diese Transformation gelingt.

Deutschland und die EU im Jahr 2025: Handeln unter Druck

Wo steht deutsche Wirtschaftspolitik heute? Die Lage ist angespannt. Die Konjunktur lahmt, die Industrie schrumpft, die Investitionen stagnieren. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Klimaschutz, Digitalisierung, demografischer Wandel, geopolitische Unsicherheit. Die Schuldenbremse engt den fiskalischen Spielraum ein. Die EZB hat die Zinsen angehoben, was Investitionen verteuert. Und die politische Fragmentierung erschwert langfristige Weichenstellungen.

Deutschland muss mehrere Baustellen gleichzeitig bearbeiten: Die Energiewende erfordert massive Infrastrukturinvestitionen. Die Dekarbonisierung der Industrie kostet Milliarden und gefährdet Arbeitsplätze. Die Digitalisierung von Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen hinkt hinterher. Und die demografische Entwicklung führt zu Fachkräftemangel und steigenden Sozialausgaben.

Die EU versucht, mit ambitionierten Programmen gegenzusteuern. Der Green Deal soll Europa bis 2050 klimaneutral machen. Der European Chips Act will die Halbleiterproduktion nach Europa holen. Und NextGenerationEU stellt 750 Milliarden Euro für Investitionen und Reformen bereit. Das sind richtige Signale – aber die Umsetzung ist zäh, bürokratisch und oft blockiert durch nationale Egoismen.

Ein zentrales Problem: Investitionsstau. Deutschland investiert zu wenig in Infrastruktur, Bildung und Forschung. Straßen, Brücken und Schulen verfallen. Die Bahn ist chronisch unterfinanziert. Breitbandausbau kommt nicht voran. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Soziales und Renten. Das ist politisch nachvollziehbar, aber ökonomisch fatal. Ohne Investitionen in die Zukunft verliert ein Land Produktivität, Innovation und Wohlstand.

Wirtschaftspolitik zwischen Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Realismus

Die große Frage am Ende lautet: Was kann Wirtschaftspolitik überhaupt leisten? Die Antwort ist ernüchternd und hoffnungsvoll zugleich. Wirtschaftspolitik kann Rahmenbedingungen setzen, Anreize schaffen und Fehlentwicklungen korrigieren. Aber sie kann nicht alle Probleme lösen, nicht allen gerecht werden und nicht die Zukunft vorhersagen.

Soziale Gerechtigkeit erfordert Umverteilung, Chancengleichheit und Teilhabe. Das kostet Geld und stößt an Grenzen, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Nachhaltigkeit erfordert radikale Eingriffe in Produktionsweisen, Konsum und Infrastruktur. Das trifft auf Widerstände, weil es bestehende Geschäftsmodelle bedroht und Verzicht erfordert. Und Klimaschutz erfordert internationale Kooperation, die an geopolitischen Konflikten scheitert.

Trotzdem gibt es Spielräume. Deutschland und die EU haben die wirtschaftliche Kraft, den Übergang zu gestalten. Sie haben funktionierende Institutionen, technologisches Know-how und gesellschaftliche Ressourcen. Was fehlt, ist oft politischer Mut – der Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, Konflikte auszutragen und langfristige Ziele über kurzfristige Interessen zu stellen.

Wirtschaftspolitik ist kein Automatismus. Sie ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen, Machtstrukturen und demokratischen Entscheidungen. Das macht sie anfällig für Fehler, aber auch gestaltbar. Die Frage ist nicht, ob Wirtschaftspolitik die Probleme löst. Die Frage ist, ob wir bereit sind, die notwendigen Entscheidungen zu treffen – auch wenn sie wehtun.

Vielleicht ist das die ehrlichste Erkenntnis: Wirtschaftspolitik im Jahr 2025 bedeutet, in Widersprüchen zu navigieren, ohne die Richtung zu verlieren. Zwischen Wachstum und Suffizienz, zwischen Markt und Staat, zwischen nationaler Souveränität und globaler Verantwortung. Es gibt keine einfachen Antworten. Aber es gibt die Möglichkeit, besser zu werden – wenn wir aufhören, so zu tun, als gäbe es den einen großen Masterplan. Manchmal ist Ehrlichkeit über das, was nicht funktioniert, der erste Schritt zu dem, was funktionieren könnte.