Der Begriff „digitale Medien“ taucht in Fachdiskussionen, Unternehmensstrategien und bildungspolitischen Papieren wie eine Selbstverständlichkeit auf. Doch wer genauer hinsieht, stößt auf Unschärfen: Ist damit die technische Infrastruktur gemeint, das Format, die Plattform oder die Art der Nutzung? Die Antwort fällt je nach Kontext unterschiedlich aus – und genau darin liegt das Problem.

Technische Grundlage: Mehr als nur Nullen und Einsen

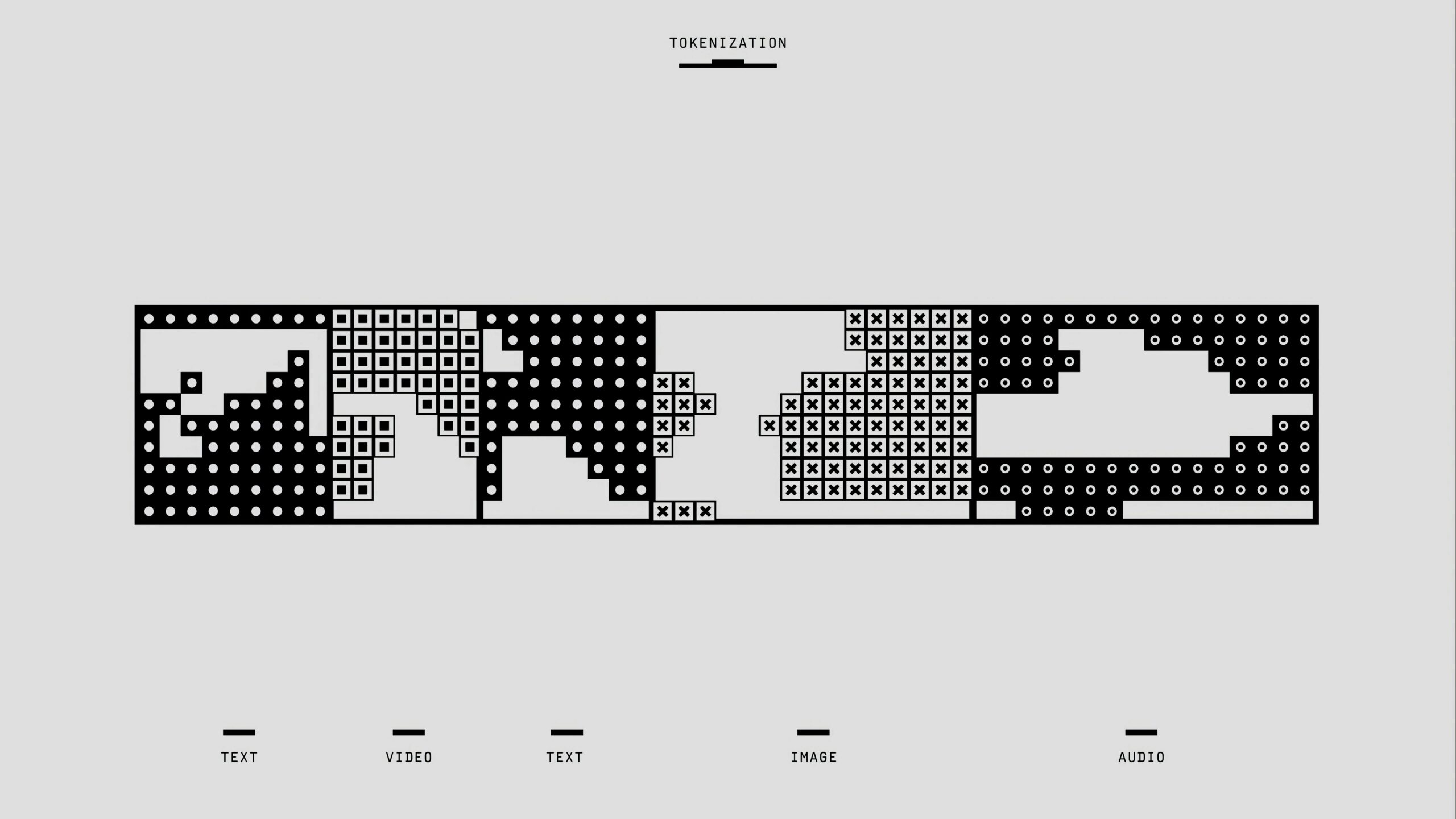

Digitale Medien basieren auf der Verarbeitung von Daten in binärer Form. Information wird in Bits codiert, übertragen, gespeichert und wieder dekodiert. Diese technische Definition ist korrekt, aber sie erklärt nicht, warum digitale Medien gesellschaftlich so wirkungsvoll sind. Die Trennung von Inhalt und Träger macht den entscheidenden Unterschied: Anders als bei analogen Formaten lässt sich digitaler Content verlustfrei kopieren, beliebig verteilen und auf unterschiedlichen Endgeräten abspielen.

Das hat Konsequenzen für Geschäftsmodelle, Urheberrecht und Medienproduktion. Verlage beobachten seit Jahren, wie sich ihre Wertschöpfungsketten auflösen, während gleichzeitig neue Erlösquellen entstehen. Die Trends der Zeitungsbranche 2025 zeigen deutlich: E-Paper und Paid Content werden zu tragenden Säulen, während klassische Print-Auflagen weiter sinken.

Abgrenzung zu analogen Medien: Eine Frage der Materialität

Analoge Medien sind an einen physischen Träger gebunden – Papier, Filmrolle, Vinylschallplatte. Digitale Medien existieren als Datensätze, die erst durch Hardware sichtbar oder hörbar werden. Diese Entkopplung von Medium und Botschaft ermöglicht Flexibilität, schafft aber auch Abhängigkeiten: Ohne funktionierende Endgeräte, Betriebssysteme und Netzwerkinfrastruktur bleibt der Inhalt unzugänglich.

Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen. Ein E-Paper reproduziert das Layout einer Printausgabe, ist aber digital. Ein Podcast nutzt Audioinhalte wie das Radio, aber die Distributionslogik folgt anderen Regeln. Die Digitalisierung der Medienbranche verändert nicht nur Formate, sondern auch die Art, wie Inhalte produziert, kuratiert und konsumiert werden.

Kategorien digitaler Medien: Vielfalt jenseits der Schubladen

Gängige Systematisierungen unterscheiden zwischen Informationsmedien (Websites, Blogs, Online-Magazine), Kommunikationsmedien (E-Mail, Messenger, soziale Netzwerke) und Unterhaltungsmedien (Streaming, Gaming, Podcasts). Doch diese Einteilung greift zu kurz: Eine Plattform wie YouTube vereint alle drei Funktionen, ein journalistisches Portal bietet zugleich Nachrichtenartikel, Community-Funktionen und Videoinhalte.

Sinnvoller ist eine Betrachtung nach Interaktionsgrad und Medialität. Während klassische Websites linear strukturiert sind, erlauben Apps individualisierte Nutzungspfade. Soziale Netzwerke basieren auf Algorithmen, die Inhalte dynamisch nach Nutzerverhalten priorisieren. Die digitale Kommunikation funktioniert damit eher wie ein Nervensystem, das Signale in Echtzeit verarbeitet und weiterleitet.

Gesellschaftliche Dimension: Infrastruktur statt Werkzeug

Digitale Medien sind längst keine Ergänzung mehr, sondern Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe. Wer keinen Zugang zu digitaler Infrastruktur hat, ist von Bildung, Arbeit und politischer Partizipation faktisch ausgeschlossen. Das zeigt sich in Debatten um Breitbandausbau, digitale Verwaltung und E-Learning.

Gleichzeitig entstehen neue Abhängigkeiten: Algorithmen entscheiden, welche Informationen sichtbar werden. Plattformen kontrollieren Reichweiten. Datenökonomie prägt Geschäftsmodelle. Die Digitalisierung in Deutschland bleibt laut Bitkom bestenfalls Mittelmaß im europäischen Vergleich – trotz des Potenzials, das digitale Technologien für Klimaschutz, Zusammenhalt und wirtschaftliche Transformation bieten.

KI und Automatisierung: Neue Ebene der Medienproduktion

Künstliche Intelligenz verändert die Definition digitaler Medien erneut. Inhalte werden nicht mehr nur verbreitet, sondern algorithmisch generiert, kuratiert und personalisiert. In Verlagen werden bereits heute 42 Prozent der administrativen Tätigkeiten durch KI automatisiert, wie die aktuelle Trendumfrage zeigt. Redaktionen nutzen KI-Tools, um Polizeimeldungen zu verarbeiten oder Newsletter zu personalisieren.

Diese Entwicklung wirft Fragen auf: Wer haftet für algorithmisch erstellte Inhalte? Wie lassen sich Transparenz und journalistische Standards sichern? Die KI in der Medienproduktion bringt Effizienz, aber auch Kontrollverlust. Verlage investieren massiv in eigene KI-Lösungen, doch die Aufgeschlossenheit gegenüber der Technologie nimmt paradoxerweise ab.

Formate und Narration: Storytelling im digitalen Raum

Die Art, wie Geschichten erzählt werden, passt sich den technischen Möglichkeiten an. Live-Journalismus, interaktive Grafiken, immersive Videos – digitale Formate erlauben mehrdimensionale Erzählweisen, die über Text und Bild hinausgehen. Newsletter entwickeln sich zu eigenständigen Formaten, Events verzahnen Online- und Offline-Welten.

Das Digital Storytelling nutzt technische Innovationen, um Inhalte zugänglicher und emotionaler zu gestalten. Gleichzeitig steigt die Komplexität: Redaktionen müssen für verschiedene Kanäle produzieren, Formate anpassen und Zielgruppen differenziert ansprechen. Die Grenze zwischen Journalismus und Unterhaltung verschwimmt.

Wirtschaftliche Realität: Monetarisierung und Geschäftsmodelle

Die klassische Wertschöpfungskette – Produktion, Distribution, Rezeption – gilt für digitale Medien nur bedingt. Plattformen wie Google, Meta oder Amazon kontrollieren Zugang und Reichweite, ohne selbst Inhalte zu produzieren. Verlage konkurrieren um Aufmerksamkeit in einem Ökosystem, dessen Regeln sie nicht setzen.

Paid Content und Abonnements gewinnen an Bedeutung, doch der digitale Werbemarkt bleibt von wenigen Akteuren dominiert. Zwei Drittel der Verlage blicken dennoch optimistisch in die Zukunft, weil sie neue Geschäftsfelder erschließen: Events, Datenanalyse, Content-as-a-Service. Die Transformation ist weniger eine Frage der Technik als der strategischen Positionierung.

Was wirklich zählt: Nutzung statt Technik

Eine Definition digitaler Medien, die ausschließlich auf technische Merkmale abstellt, greift zu kurz. Entscheidend ist, wie digitale Medien genutzt werden – zur Information, zur Unterhaltung, zur Vernetzung, zur Kontrolle. Sie sind Werkzeug und Umgebung zugleich, Infrastruktur und Inhalt, Chance und Risiko. Wer digitale Medien verstehen will, muss ihre gesellschaftliche Einbettung mitdenken, nicht nur ihre technische Funktionsweise.